Nobel per la letteratura 2015 con la seguente motivazione:

“per la sua opera polifonica, un monumento alla sofferenza e al coraggio del nostro tempo.”

Nella prefazione di Preghiera per Černobyl’ (di cui ho parlato qui), la Aleksievič scrive che, accanto alla catastrofe cosmica rappresentata dall’esplosione della centrale, ve n’è stata un’altra “sociale: è colato a picco sotto i nostri occhi l’enorme continente socialista”. Ed è proprio di questa seconda catastrofe che scrive in Tempo di seconda mano, il cui eloquente sottotitolo recita: La vita in Russia dopo il crollo del comunismo. Col suo solito stile, anzi con il solito schema, basato sulla raccolta e sulla trascrizione di decine e decine di testimonianze, l’Autrice indaga le conseguenze di un esperimento “fatto […] su persone vive”, traghettate brutalmente dalla “dittatura del proletariato” alla “legge della giungla” di un capitalismo senza regole, dove per sopravvivere bisognava imparare “le leggi di Darwin”. La somiglianza fra le due opere non finisce qui. Dal collage di voci, infatti, emerge lo stesso fatalismo apatico del “popolo russo”, che si regge sulle “tre stampelle” del: “‘non si sa mai’, ‘vedremo’, ‘in qualche modo se ne uscirà’”, con cui si affrontano i dolori e le avversità della vita, indipendentemente dalla loro causa. Un popolo “pieno di Oblomov che aspettano il miracolo distesi sul divano”, dove “la semplice vita si trasforma in letteratura”. Un popolo su cui, però, grava un “profondo malinteso”, perché “non è affatto buono. […] È compassionevole, sentimentale, ma nient’affatto buono”, come già sapeva chi era cresciuto “in mezzo ai carnefici e alle loro vittime” e come hanno scoperto le minoranze etniche delle varie repubbliche ex sovietiche, costrette a subire le conseguenze dei rigurgiti nazionalisti esplosi una volta saltato il coperchio del governo di Mosca: “se tornassero i lager, non si farebbe fatica a trovare dei nuovi guardiani. Sai quanti se ne troveranno!”.

Anche se non mancano le voci di chi, nel vuoto anarcoide e banditesco degli anni di El’cin, ha fatto fortuna, è sui “sommersi” che si concentra lo sguardo della Aleksievič. Una moltitudine di diseredati “che vive poveramente perfino secondo i parametri russi”, al punto da rimpiangere il regime sovietico: “prima si viveva di merda, adesso peggio”. Perché quello almeno era un tempo in cui “non ci si rendeva conto della propria schiavitù, e addirittura la si amava” e dove, anche se l’idea comunista di “trasformare l’utopia in vita reale non era possibile” (“il comunismo è come il proibizionismo: l’idea è buona, ma non funziona”), “la maggioranza della gente […] voleva soltanto avere una vita migliore. […] Un socialismo più mite… più umano… E che cosa abbiamo ricevuto? […] Un capitalismo selvaggio”. Peraltro la scomparsa dell’URSS, per molti di loro, sembra essere un lutto impossibile da elaborare, perché privo di spoglie da seppellire, visto che la sua morte è avvenuta “senza bisogno della bomba… senza un’Hiroshima”, senza nessuna “guerra civile”, anche se “i vincitori ci sono”: e pure le vittime. Per queste ultime, scoprire che “il mondo non si divide più in ‘bianchi’ e ‘rossi’, fra chi è finito in lager e chi ce l’ha mandato e tenuto, fra chi ha letto Solženicyn o non l’ha letto, ma fra chi può comprare e chi non può” è una sconfitta non solo ideale, ma anche personale, esistenziale: “ci stiamo congedando dall’epoca sovietica. Che è come dire: dalla nostra stessa vita”. Per questo “la gente ha ricominciato a credere in Dio, visto che non c’è altra speranza”: “pensavamo che saremmo vissuti come in America o in Germania e ci siamo ritrovati a vivere come in Colombia”.

Sullo sfondo ci sono Gorbačëv (“non è stato il popolo a fare la perestrojka, l’ha fatta un solo uomo, Gorbačëv”), El’cin (“La rivoluzione di El’cin… una rivoluzione di banditi…”) e Putin, questa versione geneticamente modificata del Grande Uomo Sovietico, nostalgico della Grande Russia e allo stesso tempo schiavo del mercato: “cosa succederà se il prezzo del petrolio diminuisce o se il petrolio non servirà più a nessuno?”. Domanda a un tempo inquietante ed attuale, visto quanto sta accadendo, tanto più che “con il petrolio e il gas non si compra la democrazia […] E non basta un decreto presidenziale… Occorrono persone libere, ma non ce n’erano. E non ce ne sono neppure adesso”. E comunque il vero problema non sono Gorbačëv, El’cin o Putin, “non è mettere da parte un dirigente che non piace. È cosa fare poi”. Alla fine l’unico bene inalienabile di questa massa di anime morte sembra rappresentato dai ricordi di quel “grande popolo” che erano, prima di trasformarsi in “un popolo di trafficanti e sciacalli… di bottegai e manager…”. Ricordi su cui nessuno potrà mettere le mani: “né i comunisti, né i democratici, né i broker”.

Dopo la lettura dei due libri, come diceva il buon Antonio Lubrano, la domanda sorge spontanea: possiamo parlare di letteratura? Vocabolario alla mano, se con questo termine intendiamo le “opere affidate alla scrittura, che si propongano fini estetici, o, pur non proponendoseli, li raggiungano comunque”, avrei qualche difficoltà a considerare le opere della Aleksievič letteratura. Se invece, e il vocabolario dice che potremmo farlo, consideriamo letteratura anche quella che tratta “di problemi politici e sociali della realtà contemporanea” (che, anzi, viene definita letteratura “impegnata”)[1], allora quelle della Aleksievič rientrano a pieno titolo nella definizione. Evidentemente l’Accademia di Svezia ritiene più corretta la seconda accezione del termine.

Ma anche accettando questa ipotesi, non ci si può esimere dall’entrare nel merito della qualità dei suoi libri, visto che stiamo parlando della vincitrice del Nobel per la letteratura, e quindi non ci si può fermare al “cosa” racconta, bisogna valutare anche “come” lo fa. E non è necessario riaprire la solita querelle sulla superiorità delle opere di fiction rispetto a quelle di non-fiction (o di autofiction), perché qui siamo di fronte a qualcosa di molto più semplice (per quanto “prezioso”, come ha detto Francesco M. Cataluccio in un libro di cui parlerò prossimamente): e cioè a reportage giornalistici di indubbio interesse documentale, nei quali però la mano dell’Autrice è sostanzialmente invisibile[2]. Sulla scia di Ėjzenštejn si potrebbe obiettare che sia il montaggio in sé ad essere l’espressione della volontà autoriale, e sarebbe un’obiezione sensata se, però, da questo montaggio derivasse la costruzione di una struttura: unica, riconoscibile, irripetibile. Orbene, sfido chiunque a prendere una delle due opere, a frullarla, riassemblarla e rileggerla: sono certo che il risultato sarebbe sostanzialmente sovrapponibile all’originale. Perché la struttura si basa sulla semplice giustapposizione di una serie più o meno lunga di monologhi (più o meno lunghi anch’essi), senza un evidente criterio ordinatore o classificatorio e, soprattutto, senza alcuna mediazione da parte della scrittura (per questo anche il paragone fatto da qualcuno con il coro della tragedia greca mi pare del tutto fuori luogo).

È la stessa Aleksievič, d’altronde, a dichiarare che guarda “il mondo non con gli occhi dello storico ma di chi cerca anzitutto l’uomo”, raccogliendo “le voci, i dettagli della vita quotidiana e del vivere”, richiamandosi al genere definito romanzo oratorio (o romanzo-testimonianza, il popolo si racconta, prosa epico-corale), elaborato dallo scrittore bielorusso (a me affatto sconosciuto) Ales’ Adamovič: una sorta di opera collettiva in cui l’autore deve “essere al tempo stesso scrittore, giornalista, sociologo, psicoanalista, predicatore”. A chi pensasse, poi, di trovare nelle sue opere un valore saggistico, gioverà sapere che l’Autrice, proprio in virtù del genere a cui si richiama, non può che limitarsi alla mera descrizione degli effetti, lasciando che le cause emergano, eventualmente, in filigrana. Scelte legittime e rispettabili, ovviamente, ma torno a chiedermi: quale sarebbe il ruolo della Aleksievič? Quello di una semplice stenografa della tragedia? Sarebbe ingeneroso non riconoscerle il merito di aver dato voce a chi, probabilmente, non l’avrebbe mai avuta, peraltro con risultati altalenanti, visto che laddove Preghiera per Černobyl’ è un’opera interessante e riuscita nella sua misurata secchezza, Tempo di seconda mano è terribilmente ripetitivo e noioso (quasi settecento pagine – al netto delle note – sono davvero troppe). Purtuttavia, a meno di voler inaugurare un genere letterario che potremmo chiamare magnetofonismo (in barba alle pompose definizioni del buon Adamovič), lascio a ciascuno decidere se questo “monumento alla sofferenza e al coraggio del nostro tempo” meriti o meno di essere consegnato alla storia delle belle lettere.

La mia risposta, per quel che vale, è no.

E su questo non ho altro da dire.

#fallabreve: La storia siamo noi.

#fallabreve: La storia siamo noi.

“Tempo di seconda mano” di Svetlana Aleksievič

Titolo originale: Vremja second-hand

Bompiani, 2014 (2013)

Traduzione di Nadia Cicognini e Sergio Rapetti

pp. 777

€ 24,00 (eBook € 9,99)

[1] Definizioni tratte dal vocabolario Treccani online (treccani.it).

[2] Svetlana Aleksievič ha (tra)scritto anche (fra parentesi la data di prima pubblicazione in lingua originale): La guerra non ha un volto di donna (1985), sulle donne sovietiche che combatterono durante la seconda guerra mondiale; Ragazzi di zinco (1991), sui reduci della guerra in Afghanistan; Incantati dalla morte (1993), sull’ondata di suicidi provocati dal crollo dell’URSS e The Last Witnesses: A Hundred of Unchildlike Lullabies (1985), di cui non ho trovato traccia sui siti italiani e che dovrebbe trattare la storia dei bambini durante la seconda guerra mondiale. (fonte https://en.wikipedia.org/wiki/Svetlana_Alexievich). Le opere che ho avuto modo di leggere o sfogliare sono costruite tutte allo stesso modo: una serie di testimonianze sull’argomento di turno assemblate in una forma più o meno coerente.

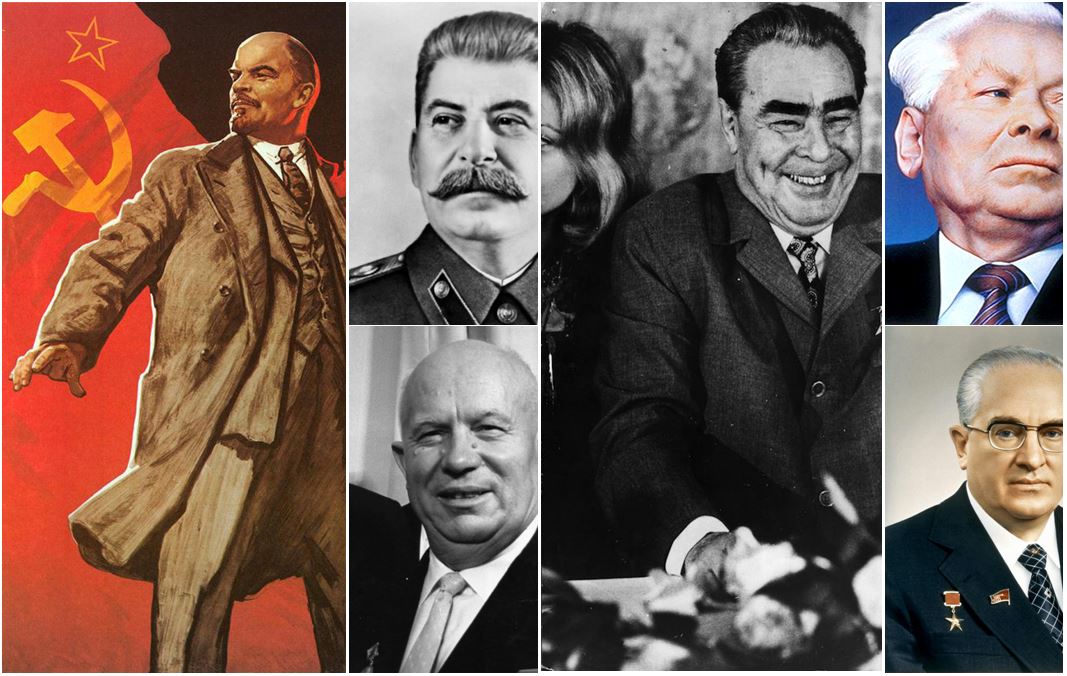

Fonti iconografiche:

Per la prima immagine (da sinistra a destra e dall’alto verso il basso): Lenin in un manifesto propagandistico (fonte sconosciuta); Iosif Stalin (fonte sconosciuta); Nikita Sergeevič Chruščëv (Krusciov) (fonte sconosciuta); Leonìd Il’ìč Brèžnev (Keystone/Getty Images; da post.it); Konstantin Ustinovič Černenko (Chernenko) (fonte sconosciuta); Jurij Vladimirovič Andropov (Belga Photo).

Per la seconda immagine (da sinistra a destra): Michail Sergeevič Gorbačëv (Gorbaciov) (archivio panorama.it); Boris Nikolaevič El’cin (Eltsin) (fonte sconosciuta); Boris Eltsin in piedi su un carro armato davanti al palazzo del parlamento, mentre invita la folla a resistere al colpo di stato, Mosca, 19 agosto 1991. (DIANE-LU HOVASSE/AFP/Getty Images; da post.it); Vladimir Putin (fonte sconosciuta).

L’autore è a disposizione degli eventuali aventi diritto per indicare le fonti iconografiche che non è stato possibile individuare ovvero per rimuovere le immagini.