Una premessa

È la prima volta che scrivo qualcosa su David Foster Wallace. Quando, ormai un anno fa, ho terminato la lettura di Infinite Jest, mi sembrava di avere, per di rla alla Snoopy, la mente “rutilante” di tanti progetti che invece, a parte questo errata-corrige, sono ancora appena abbozzati. Nonostante i due mesi di immersione totale in quell’opera, infatti, sono uscito dal libro con molte più domande di quando ci ero entrato e con la certezza di doverlo leggere una seconda volta, e forse anche una terza, per poter mettere ordine in quel maelstrom di idee e sensazioni che le vicende del clan Incandenza e di Don Gately ha scatenato sulle mie “terminazioni nervose”.

rla alla Snoopy, la mente “rutilante” di tanti progetti che invece, a parte questo errata-corrige, sono ancora appena abbozzati. Nonostante i due mesi di immersione totale in quell’opera, infatti, sono uscito dal libro con molte più domande di quando ci ero entrato e con la certezza di doverlo leggere una seconda volta, e forse anche una terza, per poter mettere ordine in quel maelstrom di idee e sensazioni che le vicende del clan Incandenza e di Don Gately ha scatenato sulle mie “terminazioni nervose”.

Dopo aver visto al cinema The End of The Tour, il film di James Ponsoldt tratto dal libro di David Lipsky di cui parlo oggi, ho però deciso che era arrivato il momento di iniziare questa personale riflessione sulla figura e sull’opera di Wallace, provando ad approfondire almeno alcuni dei tanti temi affrontati nel corso dell’intervista.

Che tutto questo accada a vent’anni dalla pubblicazione di IJ, a due anni dalla creazione di questo blog (si parva licet…) e che il mio “esordio” wallaciano riguardi un libro che, almeno tecnicamente, non è attribuito a Lui, è circostanza ironica ma del tutto casuale.

Forse.

Il fratello minore e la sindrome da spogliatoio

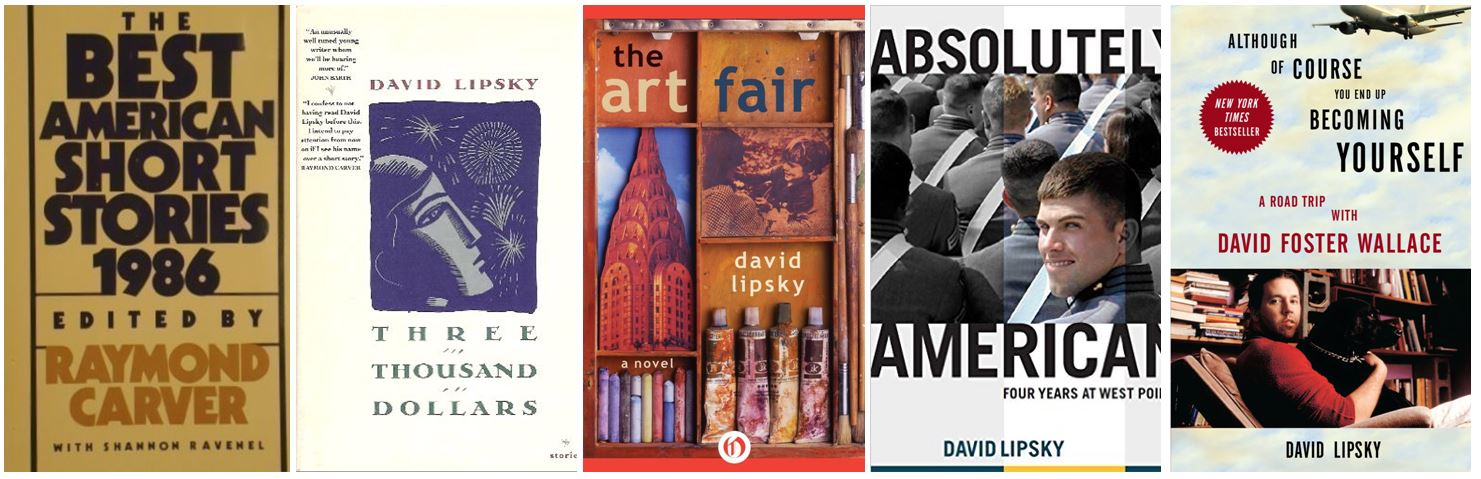

Iniziare il post parlando dell’Autore di questo che, suo malgrado, è un libro bellissimo e di estremo interesse, mi sembra un doveroso riconoscimento a uno scrittore che, purtroppo per lui, non verrà ricordato per i suoi libri, ma per questa intervista, registrata fra il 5 e il 10 marzo 1996. Quando Rolling Stone lo invia a Bloomington IL, Lipsky è un trentenne che ha pubblicato una raccolta di racconti (uno dei quali selezionato da Carver per il Best American Short Stories del 1986) e sta per pubblicare il suo primo romanzo: The Art Fair[1]. Incontra Wallace (di quattro anni più grande) “alla fine del tour di presentazione […] per Infinite Jest[2]” per chiedergli di raccontare “la storia della sua vita”. Poi l’intervista non fu più pubblicata (“grazie a Dio, non ho mai dovuto scrivere quel pezzo”), e il materiale è rimasto inutilizzato fino al 2010.

Se confrontarsi con un “quasi” coetaneo considerato un “genio” sarebbe difficile per chiunque, non voglio immaginare cosa significhi farlo se quel “genio quasi coetaneo” fa il tuo stesso lavoro! Di questo Lipsky sembra consapevole quando, nel lungo proemio all’intervista vera e propria, afferma: “quanto al mio tono emotivo, […] mi piace pensare che sia ruvidamente complesso, penetrante, comprensivo e profondamente individuale. È piuttosto ovvio che il succo sia: Per favore resta colpito da me”. Confessa anche che la “sindrome da spogliatoio[3]” lo ha portato a strafare nella prima parte dell’intervista, “come un fratello minore che cerca di fare impressione sul maggiore con le dure lezioni che ha imparato nei primi anni di scuola”. Fino a quando, finalmente, capisce che “lui era più svelto di me – e anche più spiritoso” e che poteva godersi “la sua compagnia e smettere di provare a tenergli testa”. Purtroppo non smetterà mai del tutto di provarci, tentando maldestramente di attirare l’attenzione del lettore con incisi pseudo-letterari[4], quasi a dirgli: “Ehi! D’accordo, lui è davvero un genio, ma anch’io non sono niente male!” [E aver messo fra parentesi quadre quella specie di note a margine, le rende solo più irritanti]. Direi che come riconoscimento può bastare.

Passiamo a Wallace.

Come pensa un genio?

Non possiamo saperlo, evidentemente, anche se le testimonianze citate nel libro sembrano concordi nel descrivere una lussureggiante capacità di lettura della realtà, che associava una visione periferica particolarmente acuta a una mente costantemente sul punto di andare fuori giri. Lipsky sente di avere a che fare con “la comicità di un cervello così grosso, scrupoloso e gentile che continua ad inciampare nelle sue stesse circonvoluzioni” (i corsivi sono miei), in grado di dare occhi e voce ai “pensieri che pensavi a metà” e alle “scene di sfondo che vedevi con la coda dell’occhio”, catturando “perfettamente la voce mentale di ciascuno di noi” e dandoci l’illusione che quello “era il modo in cui […] avrebbe potuto parlare davvero il tuo cervello, se solo avessi dedicato il giusto tempo alla catalogazione e all’organizzazione”. Lui, invece, sembrava non aver bisogno di quel tempo neanche quando parlava: “i suoi discorsi hanno lo stesso suono delle sue pagine. Aveva un talento così naturale per la scrittura che riusciva a parlare in prosa”. Mary Karr (una scrittrice che all’inizio degli anni Novanta ebbe una relazione con DFW) afferma che Wallace “vedeva più fotogrammi per secondo di tutti noialtri, non si fermava mai. Divorava costantemente l’universo”. Charis Conn, editor di Harper’s, dice che DFW non “avrebbe potuto scrivere quello che ha scritto se non fosse stato sempre a guardare ogni cosa che aveva intorno”, con il singolare effetto che “uno nel leggere si ritrova a usare i suoi sensi, cioè a vedere di più. […] il che può anche mandarti fuori di testa” (sic!). È chiaro che si tratta di un piccolo campione di pareri e che altri, magari molti altri, potrebbero essere diametralmente opposti. A me interessa soltanto sottolineare quanto debba essere faticoso avere un cervello in grado di leggere contemporaneamente la realtà in due o tre modi diversi, di concentrarsi su particolari invisibili ai più e, su questi, imbastire complessi ragionamenti esaminando, per ogni scenario, le diverse opzioni possibili, paradossi logici compresi. Non deve essere facile, nè sempre gradevole, vivere in questo modo.

E qui arriviamo a un punto dolente.

Il convitato di pietra

Lipsky ha ragione quando scrive che “il suicidio è una fine potentissima: si ripercuote all’indietro e rende confuso l’inizio. Ha una sua forza di gravità sugli eventi. Alla fine, ogni ricordo e ogni impressione viene trascinato in quella direzione lì”. È impossibile leggere alcune pagine di questo libro (soprattutto quelle declinate al futuro che Wallace non vivrà), il colloquio fra Kate Gompert e il suo medico dopo il terzo tentativo di suicidio in IJ (“Non stavo cercando di farmi del male. Stavo cercando di uccidermi. C’è differenza[5]”), o Il pianeta Trillafon in relazione alla Cosa Brutta[6], senza pensare al suo suicidio. Impossibile e senza senso, aggiungo, perché quanto accadde in quel garage di Claremont nel 2008, è un ineludibile elemento del contesto, a patto che, come scrive Giovanni Bogliolo a proposito di Proust, la biografia “non pretenda di fornire la spiegazione dell’opera (o, peggio, una scorciatoia per accedervi o addirittura una sua più abbordabile alternativa, ma […] risponda alle infinite domande poste dall’opera e consenta al lettore avvertito di seguirla a ritroso lungo i sentieri della sua creazione”. È per questo che è così interessante analizzare il pensiero di Wallace nel periodo in cui “si ritrovava in mano solo carte buone e tutte le sue navi erano tornate sane e salve in porto”, rifuggendo sia l’approccio idolatrico degli adepti del culto di Nostro Signore della Bandana, che quello iconoclastico di chi vorrebbe sbrigativamente etichettarlo come un passeggero fenomeno letterario postmoderno, qualsiasi significato si voglia attribuire a questo termine.

Wallace e il successo: odi et amo

Quando viene intervistato, Wallace sta vivendo “un successo così gigantesco che avrebbe colorato e definito il resto della sua vita”, eppure è insoddisfatto, anzi intimorito da quanto gli sta accadendo: “ho una scarsissima capacità di godermi le cose. Le cose reali, mentre succedono”. La cosa manda definitivamente in tilt il povero Lipsky (“lui vuole qualcosa in più di quello che ha. Io voglio esattamente quello che lui ha già, e voglio che capisca quanto è impossibile migliorare la situazione in cui si trova”), che però non immagina quanto i motivi del fastidio dello scrittore siano numerosi e profondi. Innanzitutto Wallace è consapevole del fatto che, a cominciare da quell’intervista, stia vivendo qualcosa di inautentico: “tu non sei qui per me, sei qui per tutto l’interesse che si è scatenato intorno al libro”. E anche quell’interesse gli suona sospetto visto che, a poche settimane dalla sua pubblicazione, un libro che, secondo il suo stesso Autore, richiede almeno due mesi per essere letto “bene” è già diventato il fenomeno letterario di cui tutti parlano: “l’idea che sì, il libro stia facendo un sacco di soldi, ma non venga letto davvero, per me non è un gran conforto… Per come stanno le cose adesso, ho la sensazione strisciante che si stia creando una sorta di malinteso”. Non che ricevere tutta quell’attenzione gli dispiaccia (anche se aggiunge scherzando: “mi piacerebbe anche rimediarci un po’ di sesso, cosa che in realtà finora non è avvenuta”), è solo che sa bene quanto sia pericoloso per lui coltivare l’idea di essere “diverso, più intelligente” degli altri: “mi è toccato avere una crisi di mezza età a ventisette anni[7]. […] non c’è mai stato niente, prima o dopo di allora, che mi abbia fatto stare altrettanto male. E sono pronto a fare enormi sacrifici pur di non tornarci. […] Ed è per questo stesso motivo, probabilmente, che coltivo tanto la normalità”. Dopo poche pagine è ancora più esplicito: “ho passato un periodo talmente brutto, che tutto il resto ha dovuto smettere di contare, per me, altrimenti mi sarei sparato un colpo in testa. E ci sono andato abbastanza vicino”.

No, non è possibile prescindere dal convitato di pietra.

Infinite Jest spiegato da Lui in persona

Nel mettere in guardia Lipsky dall’illusione che il romanzo “sia una specie di storia in codice” della sua “esperienza personale”, Wallace afferma che il suo capolavoro è costruito attorno al concetto di dipendenza. Un argomento che però, nel corso dell’intervista, affronta evitando qualsiasi riferimento alla droga che nel libro, afferma, “funge un po’ da metafora per quella sorta di continuum della dipendenza che secondo me sta alla base del nostro modo di relazionarci, come cultura, a tutte le cose viventi”. Arriva anche a dire che “la differenza fra me e, che ne so, una prostituta ventenne che sta morendo di AIDS, che si buca da quando aveva undici anni, è una questione puramente accidentale. La scelta delle sostanze. Le attività da cui si diventa dipendenti”. Con un escamotage che consente al lettore una più confortevole immedesimazione, infatti, per approfondire il tema della dipendenza Wallace sceglie il paradigma dell’intrattenimento televisivo che, peraltro, dichiara essere stata “la forma principale di dipendenza” della sua vita. Inizia così a descrivere la spirale che parte dal “piacere che ti procura”, un piacere “che dà dipendenza e si autoalimenta” e che, unito alla nostra incapacità di “limitarci alle piccole dosi” rende indispensabile la costruzione di “un meccanismo, a livello viscerale, che ci aiuti a far fronte a questa cosa”. E qui arriva lo spiazzamento, perché anche le conseguenze di una dipendenza apparentemente così innocua come quella dalla televisione, possono essere devastanti, se portate alle “estreme conseguenze, sul piano della logica”. Infatti, senza quel meccanismo “viscerale” di difesa, “allora primo: a livello individuale, moriamo; e secondo: la civiltà rallenterà fino a fermarsi del tutto”. Il libro si interroga sulle conseguenze di “questa caotica mancanza di divieti”, di “questa idea che il piacere e la comodità siano… siano davvero il fine ultimo e il significato della vita… Secondo me stiamo cominciando a vedere una generazione che muore… per la tossicità di questa idea”. Insomma, è come se la classica antinomia “amore e morte” si arricchisse di due passaggi intermedi: piacere e dipendenza. Può la letteratura rappresentare un meccanismo di difesa efficace nei confronti della dipendenza “passiva” dal piacere? Forse, ma solo se i libri troveranno “modi radicalmente nuovi di svolgere il proprio compito”.

Quali?

Letteratura e neurotrasmettitori

La risposta potrebbe arrivare analizzando quello che definirei l’approccio neurosensoriale di Wallace alla scrittura. Parlando di libri e di letteratura, infatti, il ricorso che fa a termini in qualche modo collegati al sistema nervoso, è troppo frequente per essere casuale. Cita diverse volte le “terminazioni nervose” del lettore: quando parla di letteratura d’avanguardia e realismo tradizionale[8], o si chiede se la nostra vita, rispetto a quella dei nostri genitori o dei nostri nonni non sia “sopraffatta dalla quantità di scelte che le vengono offerte”[9], o ancora quando riflette sulla figura dello scrittore onnisciente[10]. Sempre a proposito del confronto fra letteratura d’avanguardia e realismo classico chiede a Lipsky: “la tua vita assomiglia anche solo approssimativamente a una narrazione lineare? Parlo della sensazione che ti dà, delle sensazioni del nostro sistema nervoso” (i corsivi sono miei) e aggiunge: “se la tua vita per te ha un senso lineare, allora o sei molto strano, o forse sei solo una persona neurologicamente sana”. Quasi alla fine del libro, poi, Wallace arriva a definire una sorta di manifesto programmatico, attribuendo alla letteratura il compito di “creare qualcosa che rispecchi l’effetto che ci fa il mondo a livello […] neurologico”, per poi chiudere in questo modo: “il trucco che dovrà fare la letteratura […] sarà cercare di creare una mimesi efficace quanto basta per mostrare che in realtà non è cambiato nulla. […] Che ciò che è sempre stato importante è ancora importante. E il nostro compito è capire come fare questa cosa in un mondo in cui la consistenza sensoriale è completamente diversa”.

Se vi sembra un discorso campato in aria, vi segnalo che uno dei più importanti neurotrasmettitori è la dopamina, il cui rilascio nel sistema nervoso, oltre che da stimoli fisiologici (sesso, cibo e acqua), può essere prodotto anche da stimoli artificiali, come le droghe, la musica. E, chissà, forse anche dall’intrattenimento televisivo, dalla visione della cartuccia di Infinite Jest e, magari, anche dalla (grande) letteratura se riesce a offrirci “un sollievo dall’effetto che fa stare al mondo” (anche se questo sembrerebbe uno di quei paradossi logici che gli piacevano tanto).

Una conclusione?

Amy, la sorella di Wallace, stanca di avere a che fare con intervistatori che, dopo il suicidio, continuavano morbosamente a fare domande solo sui problemi mentali e sulla parte oscura del fratello, in una lettera a Lipsky si chiede: “Verrà mai ricordato come una persona reale, in carne e ossa?”. È comprensibile questo tentativo di proteggere la memoria dei propri cari, da parte di chi ne abbia conosciuto la dimensione intima e familiare, e sia infastidito dalle distorsioni e semplificazioni che spesso caratterizzano il “personaggio”. Temo, tuttavia, che David Foster Wallace non potrà mai essere ricordato “solo” come una persona reale, come un figlio, un fratello, un marito o un amico, e per un motivo davvero semplice.

Perchè è un genio.

E su questo non ho altro da dire[11].

#fallabreve: Silenzio: parla Wallace.

#fallabreve: Silenzio: parla Wallace.

“Come diventare se stessi: David Foster Wallace si racconta” di David Lipsky

Titolo originale: Although of Course You End Up Becoming Yourself: A Road Trip with David Foster Wallace

Minimum Fax 2011 (2010)

Traduzione di Martina Testa

pp. 443

€ 18,50 (eBook € 11,99)

[1] Secondo quanto riportato da Wikipedia, il romanzo fu pubblicato nel maggio del 1996.

[2] Pubblicato poco più di un mese prima.

[3] Detta anche dismorfofobia peniena o sindrome del pene piccolo.

[4] Sto parlando di cose tipo questa: “Tutto l’aeroporto è congelato, come un corridore fermo in prima base mentre gli allenatori e i lanciatori confabulano vicino al monte di lancio”.

[5] Infinite Jest, edizione Einaudi (2006), pag. 85.

[6] Racconto contenuto nella raccolta Questa è l’acqua, Einaudi (2009).

[7] Quando fu ricoverato come potenziale suicida nell’ospedale psichiatrico McLean’s.

[8] “Ci sono anche dei modi in cui la letteratura sperimentale e avanguardistica può cogliere e rappresentare la sensazione che il mondo provoca sulle nostre terminazioni nervose, cose a cui il realismo convenzionale non arriva”.

[9] “Almeno per l’effetto che ha sulle nostre terminazioni nervose”.

[10] “Una delle caratteristiche dello scrittore è che sei capace di dare l’impressione […] di sapere un’enorme quantità di cose. Di conoscere e aver intimamente vissuto tutta la roba di cui parli. Perché vuoi che ciò che scrivi abbia quell’effetto lì sulle terminazioni nervose di chi legge”.

[11] Salvo il fatto che a me The End of the Tour è piaciuto. Non essendo un adepto del succitato culto di Nostro Signore della Bandana, infatti, non sono stato tutto il tempo a interrogarmi sulla somiglianza fisica di Segel (che mi è sembrato bravo e misurato, come pure Eisenberg è stato altrettanto bravo nel dar voce a un Lipsky in piena sindrome da spogliatoio), o ad analizzare ogni singola parola dei dialoghi alla ricerca dell’errore filologico per poter accusare regista e/o sceneggiatori e/o attori di lesa maestà. Né mi ha condizionato l’opposizione della famiglia alla realizzazione del film (francamente incomprensibile, vista la completa libertà di azione concessa a Pietsch con Il Re pallido). Sono solo andato a vedere un film che, anche se non entrerà nella storia del cinema, mi è sembrato gradevole e ben recitato. Se poi riuscirà ad avvicinare anche un solo lettore all’opera di DFW, tanto meglio.

Fonti iconografiche:

Per la prima immagine (da sinistra a destra): The Best American Short Stories 1986, Houghton Mifflin (1986); David Lipsky: Three Thousand Dollars, Summit Books (1989); David Lipsky: The Art Fair, Double Day (1996); David Lipsky: Absolutely American, Houghton Mifflin (2003); David Lipsky: Although of Course You End Up Becoming Yourself: A Road Trip With David Foster Wallace, Broadway Books (2010).

Per la seconda immagine (da sinistra a destra): David Foster Wallace (da corriereuniv.it); Jesse Eisenberg e Jason Segel in una scena del film The End of the Tour (A24Films); David Lipsky (foto di Don Usner da flickr.com).

L’autore è a disposizione degli eventuali aventi diritto per indicare le fonti iconografiche che non è stato possibile individuare ovvero per rimuovere le immagini.